天津博物馆

简介

天津博物馆是一座大型历史艺术类综合性博物馆,历史类文物与艺术类文物并重是其收藏的一大特色。馆藏各类文物近20万件,包括书法、绘画、青铜器、陶瓷器、玉器、玺印、砚台、甲骨、钱币、历史文献、近现代文物、地方民间工艺等多个门类,其中国家一级文物近千件。藏品数量之丰富、质量之精湛、在国内外享有盛誉。

作为天津的标志性文化设施,天津博物馆集收藏、保护、研究、陈列为一体,竭诚为国内外观众奉献各种精美展览。天津博物馆不仅限肩负着保护本地区地上,地下物质文化遗产的重要职责、更是集中展示华夏文明的一座艺术殿堂和承续天津地方历史文化的主要场所。

建筑特色

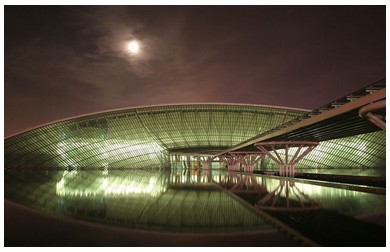

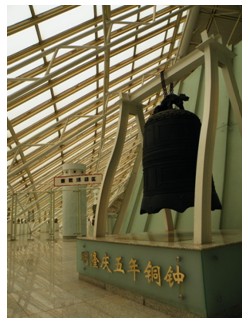

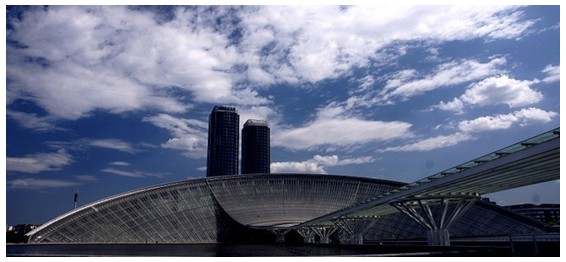

天津博物馆是由著名的日本川口卫构造设计事务所设计的。占地面积5.7万平方米,总建筑面积35032平方米,拥有11000平方米的现代化展厅和功能齐全的文化休闲设施,建筑共3层,最高处33米,主体部分结构形式为钢筋混凝土框架——剪力墙钢支撑结构,屋顶为钢网壳,建筑平面呈半圆形,直径达186米,基础形式为桩——承台基础。

外观由天鹅湖、天鹅颈和绿色项链构成。天鹅湖直径130米,水深从30厘米到80厘米逐渐加深,湖岸可供儿童游戏,湖水可作为消防用水。天鹅湖周围设有湖边广场,采用花岗岩铺地,并在石才下铺两层沙和灰土来为防止冰冻造成花岗岩脱落。天鹅颈由从主入口经过天鹅湖进入博物馆的回廊构成,屋顶用玻璃覆盖,在建筑表现上,就像一只白天鹅的脖子,造型丰满美丽。围绕天鹅湖的绿色项链以10度的角度缓慢倾斜,种植4米以下的植物,使人无论从哪里都能够看到天鹅的造型,再铺上草坪,作为游人休憩的空间。

天津博物馆开馆至今,无论从建筑外观还是展览内容都得到了广泛认可,真正成为融美观与实用性、建筑新工艺与人性化服务相结合的完美的建筑形式。

天津博物馆的历史

2004年12月,天津博物馆建成开馆。行走其间,一切的感觉都是全新的,无论是体现着先进理念的建筑外观,还是重新架构的展览陈列,无不散发着一座大型现代化博物馆的新鲜气息。在这新鲜的身影背后是其长达90年的历史足迹。

追溯其源,天津博物馆是由上世纪天津文博、社教、美术、博览四个系列的馆、院汇集而成。

天津博物院筹备处存在于1916年4月至1918年5月,1918年6月1日正式成立了天津博物院。10年后的1928年更名为河北第一博物院。1934年12月更名河北博物院,并沿用至1940年6月。日伪时期,河北博物院更名为天津特别市市立博物馆直至日本投降。抗战胜利后,原市立博物馆更名河北省立天津博物馆。天津解放后,该馆由天津市教育局接管,于1949年初更名为天津市立博物馆。1950年11月该馆改属天津市文化事业管理局,遂更名为天津市立第一博物馆直至1952年10月。

天津社会教育办事处存在于1915年至1925年。1925年1月在此处基础上建立了天津广智馆,1937年7月30日,天津沦陷后闭馆。1945年8月15日日寇投降后逐渐恢复。天津解放后,该馆由天津市教育局接管,1950年11月改属于天津市文化事业管理局,遂更名为天津市立第二博物馆,直至1952年10月。

天津市市立美术馆,建于1930年10月1日,抗战胜利后不久更名为天津市市立天津博物馆艺术馆。解放后,该馆由天津市教育局接管,1950年11月改属于天津市文化事业管理局,仍沿用天津市立艺术馆馆名。

1952年6月,天津市立第一博物馆与市立第二博物馆在天津市文化事业管理局领导和主持下,遵照文化部有关指示,开始筹划两馆合并事宜。同年10月初两馆合并工作完成,组建成天津市历史博物馆。同年年底,天津市市立艺术馆并入天津市历史博物馆。1955年3月,华北人民博览馆亦并入天津市历史博物馆。

天津市艺术博物馆,始建于1957年12月10日,是天津市文化局从市历史博物馆抽调出其艺术部,并在此基础上组建的。由此,天津市历史博物馆、天津市艺术博物馆各具特色,各显风采。

1968年8月,天津市历史博物馆、天津市艺术博物馆、天津自然博物馆、天津市“泥人张”彩塑工作室曾合并,组建成天津市博物馆。1973年10月,经上级决定,撤销天津市博物馆建制,恢复1968年8月之前的建制。

1984年2月,天津市文化局文物管理处属考古队并入天津市历史博物馆,成为该馆的考古部。2003年,天津市元明清天妃宫遗址博物馆建成,考古队遂并入该馆脱离天津市历史博物馆。

2004年12月20日,天津博物馆落成开放,该馆是由天津市历史博物馆与天津市艺术博物馆合并而成,并于友谊路31号建设了新的馆址。始于1916年的天津博物院筹备处、始于1915年的天津社会教育办事处、始于1930年的天津市市立美术馆,历经90年的漫长岁月,终于走进了一个新的会合点——天津博物馆。

镇馆之宝

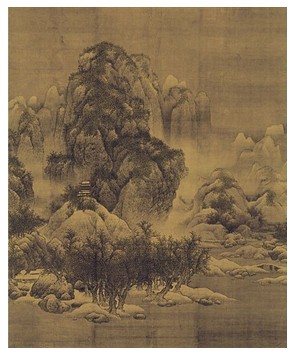

宋 范宽《雪景寒林图》

范宽,字仲立,陕西人,工山水,是山水画成熟时期北派的一代宗师。传世范宽画作仅存两幅,一幅名为《溪山行旅图》现藏于台北故宫博物院,这幅《雪景寒林图》乃范宽巨作,也是宋代画家之中的杰作,是中华绘画史中耀眼的瑰宝,宋代《宣和画谱》和清代《墨缘汇观》均有著录。

仔细看这幅画,画中是北方壮美的雪山景色,薄薄的积雪让人感到寒意袭人,深谷寒林间山势高耸,境界深远,动人心魄。

说起雪景寒林图的传承故事,得从画上的一个题款讲起,宋代的画,不提字,也不盖章,只是后来的收藏者为了表明自己曾经收藏过这幅画,才不断有人在画上盖章、题字。《雪景寒林图》上的这些印鉴,除乾隆皇帝外,先后还有蕉林,安氏仪周、潞河张翼这样一些收藏者留下的印记,通过查阅史书,我们发现,安氏仪周是著名收藏家安麓村的名字,他单名为歧,字仪周,原本是朝鲜人,他的父亲安尚义,康熙年间随高丽贡使到北京,后来入了旗人籍,并留在朝廷重臣明珠家中做起了家臣,借助明珠的势力,安家在天津扬州两地经营食盐,数年之间便成为富甲一方的大盐商,安仪周花巨资从收藏家梁清标手中购买了《雪景寒林图》,临卖时,梁清标便在画上盖上了自己的蕉林收藏之印,后来,安仪周将《雪景寒林图》秘密收藏起来,过着与世无争的生活,他曾经著有《墨缘汇观》,书中还有他对《雪景寒林图》的著录和赏评,安仪周死后,安家渐渐家道中落,安家的子孙便把这幅《雪景寒林图》卖给了当时的直隶总督,为了讨乾隆皇帝的欢心,直隶总督又把这幅画转献给了乾隆皇帝,就这样,《雪景寒林图》就落入皇宫,以后的60多年,清朝政府逐渐走向衰亡,1860年,英法联军侵略北京,国宝遭受了一场浩劫。当时的工部右侍郎开平矿物局督办总办路大臣张翼因兴办矿产而发家,不但加财万贯,还酷爱古玩书画,为收集名家作品,张翼经常出入古董行,旧书市一类的地方,这天,他正在旧书摊上流连,发现英国兵正在为一幅古画和书商讨价还价,便凑了过去,展开画轴一看,张翼大吃一惊,画上有乾隆皇帝“御书之宝”的方印,他仔细看了又看,断定这是一件稀世奇珍,就按照英国兵的要价买下了这幅画。回到家中,张翼关上门拿着放大镜细细地品位,确定这就是传说中藏于皇宫的名画,便在画脚盖上了“张翼藏书记”的朱文方印和“文孚嗣守”的白文方印,然后秘藏于家中,张翼去世以后,他的儿子张叔诚同样爱好收藏,鉴赏古玩绘画,他起初居住在北京的通县,一直遵照父亲的遗训,从来不把《雪景寒林图》拿出示人。抗日战争期间,张叔诚隐居在天津,闭门谢客,这幅《雪景寒林图》也就伴随着他度过了许多艰难岁月。

这件国宝命运多舛,张家也二次保护了它。《雪景寒林图》留在张家度过了一个世纪无人打扰的平安岁月后,厄运降临了。史无前例的“文革”席卷中国大地,这件国宝和其他文物一样都被红卫兵们称作是“四旧”,随便丢在地板上踩过来掷过去,张宅一片狼藉,张先生见此情景心如刀割。他和他的家人都被困在一间斗室里,分别被冠以“老混蛋”、“大混蛋”、“二混蛋”等雅号,还时时被手舞木棍或皮带的红卫兵们喊出来,瑟缩地站在墙角,低着头,向掌握着自己命运的孩子们“交代”自己的“罪行”。张叔诚先生被“传讯”次数最多、时间最长、张先生心里盘算着,这是当时保护这批文物的最好的一次时机了,他在“交代罪行”时,就绘声绘色地讲起了《雪景寒林图》等一批珍贵文物的收藏经过及其重要的价值,红卫兵们像听故事一样静静地听着这些闻所未闻的知识,只有这时,他们脸上才恢复了少年人特有的天真。不知是张先生的真诚感动了他们,还是这批国宝有“神灵”呵护,《雪景寒林图》等文物没有被当成“四旧”烧毁,天津文物部门及时赶到张家,封存了这批珍宝,《雪景寒林图》再次逃脱了一场浩劫。

光阴飞逝,到了1981年,张叔诚老人也到了耄耋之年,为了给家传的国宝找到最好的归宿,他终于下定决心把自己毕生的收藏捐给国家,这才有了我们今天在天津博物馆精品厅内看到的这幅《雪景寒林图》。

张叔诚(1898——1995),名文孚,号忍斋,通州人。1920年起先后任枣庄中兴煤矿公司董事、协理、常务董事。先生是民进会员,并任天津市工商联委员、天津国际信托公司董事、天津市政协委员,1981年被聘为天津市文史馆馆员。

打倒“四人帮”,或是各项政策,张先生家被“查抄”的文物也全部发还。当他和周叔弢先生一起把他家两代人收藏的文物全部捐献给天津市艺术博物馆。这件事在天津引起了巨大的轰动,著名的书画鉴定专家徐邦达生从北京专程到天津来欣赏这批珍宝,临走之前,他要再一次看看《雪景寒林图》,打开画以后,他惊奇地说了一句:那树里边有字。经过仔细辨认,画下部一棵大树上的树干上写着:“臣范宽制”。而在清代乾隆年间安岐的《墨缘汇观》著录此画,描述中并没有提到有款字。存放在张家100余年,两辈人与此画日夜厮守,也没有发现有款。许先生反复看了一会儿,说:款子的墨色和画面上的墨色一致,不似后人添加的伪款,奇怪!这是此画给我们一个难解的迷,让人们对它兴趣倍增。

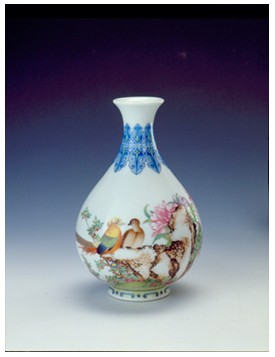

清 乾隆珐琅彩芙蓉雉鸡图玉壶春瓶

这件乾隆珐琅彩芙蓉雉鸡玉壶春瓶,到目前为止同类纹饰题材、类似瓶式造型的珐琅彩瓷在全球仅发现4件,其中一件为清乾隆珐琅彩花石锦鸡图双耳瓶,另外3件所绘纹饰则皆为雉鸡花卉题材,其中这件清乾隆珐琅彩芙蓉雉鸡图玉壶春瓶最为精美,且是唯一一件由内地博物馆收藏的雉鸡图珐琅彩瓷。此瓶高16.3cm,口径4cm,腹径11cm,足径5cm。瓶颈部以蓝料彩绘蕉叶纹,腹部采用工笔绘画技法,绘饰一对雉鸡栖身于山石之上,雌雄互视并作亲昵态,似眉目传情。山石四周配以芙蓉、万寿菊等各色花卉,竞相开放。珐琅彩瓷器的纹饰分为若干等级,其中花鸟图案的等级最高,在花鸟图案中,又以雉鸡和孔雀的题材为极品。“雉鸡”的形象,早在我国西汉时就被赋予“文、武、勇、仁、信”之五德。这幅“芍药雉鸡图”,构图巧妙,取“子孙昌盛、社稷稳固”之意。瓶腹部另一侧的空白处有墨彩题诗:“青扶承露蕊,红妥出阑枝。”引首为朱文“春和”印,句尾有白文“翠铺”、朱文“霞映”二印,足内赭彩书宋体楷书“乾隆年制”四字方框款。

珐琅彩瓷器的正式名称应为“瓷胎画珐琅”,在瓷胎上用珐琅彩釉绘制纹饰,是瓷器装饰技法的一种,由国外传入。其实,当年这件珐琅彩芍药雉鸡玉壶春瓶就是供乾隆皇帝把玩的。制作时首先在景德镇烧制纯白素胎,千里挑一地精选出上品,然后再将素胎运至紫禁城内,乾隆皇帝钦定宫廷画家蒋庭锡设计的“芍药雉鸡”为画稿并指定宫中画师用西洋的珐琅彩料画上图画,画成后再选,然后在宫中烧制。

“玉壶春瓶”之名是因酒而来,“玉壶”或实指玉制的壶,或指如玉一般的青瓷壶,或以玉壶比喻高洁,或比喻月亮,意义随时代的不同而有所不同。玉壶用途也有所不同,或是一种陈设品,或盛酒用作酒瓶。那么,“玉壶”与“春” 为什么会联系在一起呢?其实“玉壶春”三字连在一起使用早在元代就出现了。《水浒传》里有一段话说是:“酒保取过两樽玉壶春酒,此是江州有名的上色好酒”。可见,“玉壶春”在当时是一种酒的名字,而这种酒既然是“江州有名的上色好酒”,必有一定的知名度,那么盛装这种酒的瓶子可能会是某种固定的造型,再加上这种名酒长期盛行不衰,酒瓶的形状也逐渐为人们所熟悉,久而久之,人们便把装着“玉壶春酒”的瓶子叫做“玉壶春瓶”。而称酒为“春”,由元代开始延及至今,比如现今的名酒“剑南春”、“五粮春”等等都是很好的例证。

天津博物馆的这件玉壶春瓶的入藏经历也是极富传奇色彩的。此瓶原应藏于清宫,几经流散,后被寓居于天津的潘之翘收藏(潘之翘曾在民国大总统曹琨属下担任军医处长的,此人出身军医世家,解放后曾任天津文史馆馆员),20世纪60年代,天津文物界并不知此物,直到北京的韵古斋来津以1.2万人民币购得此瓶后,按当时文物收购的政策向天津文物管理部门申报后才被发现。当时规定文物商店跨省市收购文物,必须与当地文物管理部门知会,而且必须要将所购文物交本地文物管理部门验看,如该省市需要,便以加一成的价格优先售予该省市的国有文物收藏机构。于是天津的文物部门就以1.32万人民币的价格把这件国宝留在了津门,这才为我们后人研究珐琅彩瓷提供了宝贵的实物资料。

进入到博物馆的珍品,我们就将它们的经济价值忽略不计了,更多的时候只谈它们的文物价值和艺术价值,可以说这些珍品都是无价之宝!2005年10月一个清乾隆御制珐琅彩双耳瓶在香港苏富比拍卖公司以1.1548亿港元成交,这个成交价是全球清代瓷器的最高拍卖价。而那件珐琅彩双耳瓶和这件玉壶春瓶的纹饰相似,也是乾隆皇帝赏玩之物,瓶腹部主题纹饰绘花石锦鸡图。由此推断,现在这个玉壶春瓶的经济价值绝不亚于那件珐琅彩双耳瓶。 |

|

||||||||||