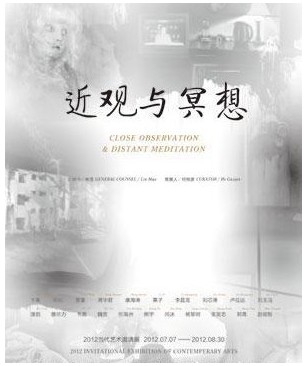

近观与冥想

展览城市: 四川 - 成都

策 展 人: 何桂彦

展览时间: 2012-07-07~2012-08-30

展览地点: 巢艺术中心—成都市龙泉驿区洛带镇三鹅街999号“博客小镇”万景街4号

主办单位: 《中国艺术时空》杂志社;共青团成都市龙泉驿区委员会

协办单位: 成都盛世酒窖

承办单位: 巢—艺术中心

“近观”首次引起美术界的关注是在20世纪80年代初期。当时,以罗中立的《父亲》、陈丹青的《西藏组画》等为代表的作品,不仅与文革以来“红光亮、高大全”的主流艺术创作模式拉开了距离,而且用一种普通的、日常的、生活化的视角经验颠覆了先前空洞的、裹挟着意识形态的英雄叙事的合法性。当时,“近观”的意义主要体现在两个方面:一个是对日常视角经验和日常化生活的肯定。用批评家易英先生的话讲,对片段化日常生活的呈现,在于让观众成为一个“目击者”,如此一来,才更容易让观众接触到活生生的现实,唤起心底沉重的时代与历史责任感……事实上,这种感觉的唤起,主要在于,文革期间,政治性的话语几乎控制了整个社会生活,甚至渗透到个人的私密生活空间中。当政治意识形态的话语变得无比的强大,控制与主宰着人民整个世俗生活的时候,日常的生活经验、日常的视觉经验自然就给遮蔽了。第二个是由艺术家的“近观”所彰显出的人道主义关怀。此时,对身边普通人的关注本身已嬗变成一种文化话语,即通过对底层人民的关怀,替代了对虚幻的社会乌托邦,以及对伟人和领袖的崇拜与狂热歌颂。

然而,到了80年代中期,伴随着“新潮”美术所掀起的现代主义浪潮,“近观”所体现出的批判现实主义的创作方向并没有得以延续。相反,语言与风格的现代革命,文化与思想上的启蒙成为了当代艺术的主要特征。此时,对于那些希望引领当代艺术潮流的艺术家来说,他们不但要放弃“近观”,而且会用艺术创作来书写一个大写的“我”,而这一点深刻地体现在栗宪庭当时一篇名为《时代需要大灵魂》的文章中。然而,问题在于,80年代末期所发生的一系列政治与文化事件,不仅意味着“新潮”的文化理想主义不能实现,还预示了当代艺术本身会走向消亡。在经历了1989年的反资产阶级自由化和由此引发的政治风波后,伴随着“新潮美术”兴起的文化反叛与现代主义艺术运动并没有高歌猛进,反而就此走向终结,或者说被迫进入沉潜状态。

90年代初,当代艺术需要重新去寻找发展的方向。此时,作为一种新的艺术现象,“近观”再一次引起了批评界与当代艺术界的关注。这主要体现在“新生代”的绘画中,其基本的特征是:关注艺术自身的问题与关注“近距离”的现实生活。如果说80年代初的“近观”主要反拨的是文革时期的英雄叙事,以及政治话语对日常生活与日常视角经验的规训与控制的话,那么,90年代初的“近观”则因文化语境的变化而被赋予了新的意义:首先是需要远离“新潮美术”的宏大叙事;其次,呈现出在一个特定的政治文化语境下,当理想主义的文化梦想坍塌之后,青年们普遍遭遇到的精神困惑,即因无理想、无信仰所带来的空虚与无所事事的生存状态。第三,重视自我与现实之间的关系,强化艺术家个人的生存感受。

到了90年代中后期,“近观”作为一种基本的创作观念在更年轻一代的艺术家作品中得以延续了下来。而“反宏大叙事”与强调作品与现实所保持的“近距离”关系,都成为了他们创作之初就应守护的原则。不仅如此,在部分年轻艺术家的认识中,在“反宏大叙事”与“近距离”的关照现实世界的转变中,共同使“自我”的表达具有了天然的合法性。亦就是说,回到“自我”表征的恰好是一个时代,或者说文化精神的转向。也正是将“自我”作为主要的表达对象时,“冥想”也开始成为了艺术家探讨自我成长经历与内心世界的一种天然通道。

于是,冥想最终改变了“近观”所呈现的面貌。而且,近观与冥想好像也是格格不入的,看上去,这似乎是一个悖论。但是,如果将90年代初中国当代艺术的转向考虑起来,就不难发现,“回到自我”之所以具有自身的合法性,就在于,这个过程对应的恰恰是,从理想到世俗、从彼岸世界向现实世界、从宏大叙事到微观叙事、从崇高精神的文化拯救到日常的肉身体验的转移。然而,对于艺术家来说,融入冥想并不是去消解现实,相反是力图超越现实,强化作品对“自我”的塑造。事实上,从朝戈的《敏感者》(1990)、毛焰的《青年小卡的肖像》(1996),到后来曾梵志的《面具系列》,再到更年代一代的艺术家如韦嘉的《幸福不遥远》(石版,2002)、熊宇的《羽林》(2003)等作品,艺术家都赋予了“冥想”一种特殊的气质。当然,对于大多数艺术家来说,“近观”的意义并不在于对现实进行直接的陈述,也不是去呈现内心的那种“伤害”感。融入冥想是因为只有这样,才能与现实保持必要的距离,才能在沿着对“自我”关注的表达中重构一个属于自我的世界。 |

|

||||||||||